EE4トランジスタの静特性 & EE1ハンダづけ&電気工事

EE4 は「アナログ電子回路設計」と「オペアンプ回路設計」というそれぞれのテーマで5週にわたる実験が始まりました。

クラスを半分に分けてそれぞれが一つのテーマを5週行ったら、次の5週でテーマを入れ替えます。

今回は「アナログ電子回路設計」の様子をのぞいてみました。

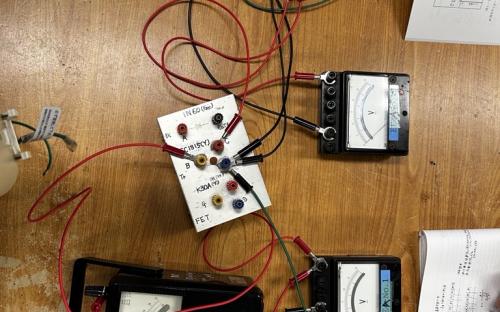

初回は、"トランジスタの静特性"を測定します。"静特性"とは、直流の電圧を加えた時に流れる直流の電流などの関係を示したものです。

電気電子システム工学科では3年生と4年生の「電子回路I」「電子回路IIA」「電子回路IIB」という授業でトランジスタの動作やそれを使った電子回路の基礎について学びます。

トランジスタは、あらゆる電子回路において様々な電気信号を制御するために中心的な役割を担います。

人間の頭脳を電子回路に例えるならば、トランジスタは神経細胞ということになります。

(余談ですが、iphone14の部品に使われている人間の体に例えると頭脳に相当する"CPU"と呼ばれる回路には、トランジスタがなんと160億個も詰め込まれているとか・・・ビックリですね)

さまざまなタイプのトランジスタが存在しますが、ここでは最も基本的なバイポーラ型と呼ばれるトランジスタについてより実験します。

(余談ですが、電気電子システム工学科では電気現象の最も基本的な現象である"電荷"が関わる様々なことを学び、さらに電荷の運び手である"電子"の性質やそれが物質の中でどのように移動して"電流"となるのかを学び、

さらにその電子の動きを制御する"トランジスタ"について学び、トランジスタを使った"電子回路"について学び、電子回路を制御する"プログラミング"を学ぶ・・・つまりは「電気」が関わる上流から下流まで非常に広い範囲について学びます。)

何かしらの物体に電圧をかけると少なからず電流が流れます。一般に電圧と電流の関係は「オームの法則」に従うと知られています。

しかし、トランジスタを流れる電流はオームの法則に従わないのです! ある方向にしか電流を流さなかったりととても特徴的な性質を持っています。

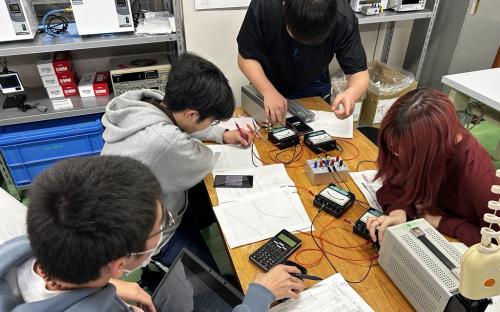

初回の実験ではその特徴を確かめる実験を行いました。みな黙々と測定器とにらめっこです。

アナログ式の電流計や電圧計は、それらの量に応じて針が振れます。針の下に配置されている目盛りに照らし合わせて電流等の値を読み取ります。

電流計に対して斜めから読むと正確な量は読めません。だから電流計の真上から針を見て、その下にある鏡に映る針と実物の針がぴったり合うような角度で読み取ります。

目盛りは最小目盛りの1/10までを読み取ります。目盛りが振られていない空白の部分に針がきても、目盛りと目盛りの間を、頭の中で10分割して小さな数値を読みとるのです。

4年生ともなるとみなスムーズに測定を行えているようですね。さすが・・・!

次は1年生をのぞいてみました。

今回は、クラスを半分に分けて前半グループは「はんだ付けの基礎」後半グループは「電気工事の基礎」について実習します。

ハンダ付けしたことある人?・・・・・ほとんどの人が経験がありました。時計やラジオ、電源などを作ったことがあるという人も(!)。

今回は、LEDや抵抗を使った簡単な回路のハンダ付けです。半田ごてとハンダを駆使してみなさんとてもうまくはんだ付けできていました。

基板がゆらゆらと動いて作業がしにくい・・・と感じたら、ニッパのグリップの上に載せて動かないように工夫したりと、

そういったちょっとした工夫の積み重ねがエンジニアとしての手際の良さにつながっていくんだと思います。

"考えて"、よりよい環境を自ら作り出す・・・これからたくさんの経験を積み重ねてそうしたスキルを磨いていってください。

この先に教材用の"テスター"を自作するテーマが控えています。基板に様々な素子をたくさんハンダ付けしてテスターを作ります。

テスターは電圧や電流、抵抗値を測定できるもので、様々なところで使われています。この調子ならみんなうまくいきそうですね。

後半のグループは電気工事で必要になる様々な配線加工やコンセントやスイッチへの接続に挑戦してもらいました。

配線加工に慣れてきたころ合いで、ランプレセプタクルという電球をねじ込んで電気配線に接続するためのソケットに配線を接続してもらいました。

慣れない工具で配線に挑み、苦戦したと思いますがなかなかの出来栄えです。

配線の被覆をはいで芯線を露出させ、ぐるりんちょと小さな輪っかを作ります。その輪にネジを通してレセプタクルに固定して終わり!

実はこの配線加工がなかなか難しいのです。今回実施してもらった内容は、国家資格の電気工事士の技能試験でも出てくる内容で、

このランプレセプタクルの配線は多くの人が慣れるのに苦戦するところです。

電気電子システム工学科では、電気工事士の技能試験のトレーニングを希望者を対象に行っております。

技能試験対策トレーニングで支援して第二種電気工事士免状を取得した人は、ここ最近の約10年間で100名を超えました(!)。

学年も1年生~専攻科と様々です。この免状を持っていると、一般住宅や店舗などの600V以下の電気設備の工事を行うことができます。

いわゆる街の電気屋さんがおこなっていることができるのです。

今回の実習でEE1の皆さんの工事でできた工作物はどうでしょう・・・?

初めてで短い時間で工作物を完成させるのはかなり大変だったと思いますが、みなさんよくできていましたよ。

興味があったら電気工事の資格の取得に挑戦するのも面白いかもしれません。

今日はEE1の皆さんにとって初めて手を使った実習でしたね。

ハンダや電気工事はとても集中力が必要ですのできっと疲れたことでしょう。

お疲れさまでした!