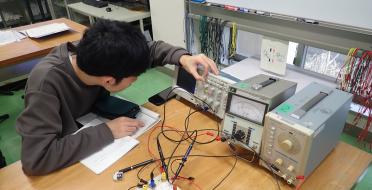

EE3 学生実験始動!

電気電子システム工学科 3年生の学生実験が始まっています。

3年生では交流回路の基礎的な「位相差」を実験的に計測して確かめます。

電圧や電流には直流(DC)と交流(AC)の二つの種類があります。

直流は、乾電池をイメージするとわかりやすいでしょう。電圧や電流の大きさと向きが常に一定である場合をいいます。

それでは交流とは?

電圧や電流が時間とともに大きさと向きが変わるのです。家庭用コンセントで使うことができる電気は交流です。

そしてこの交流では、使う素子によって電圧と電流の大きさの変化するタイミングが変わる場合がでてきます。

そのタイミングの差を「位相差」と呼んでいます。3年生ではこの「位相差」を実験によって確かめるということを行います。

交流電圧や交流電流では、一定の時間内に大きくなって小さくなってまた元の大きさに戻る、ということを繰り返します。

1秒間に繰り返す回数を「周波数」と呼んでいます。

回路によっては、加える電圧の周波数を変えていくと、特定の周波数で電流が急に多く流れるということが起きます。

このような現象は交流ならではのもので、いろんなところに応用されています。これも3年生の実験で確かめているところです。

電気って奥が深い・・・・。

3年生では交流回路といった電気における基礎的なことから、マイコンを使ってプログラミングによってさまざまなものを制御するという発展的な実験も行っています。

マイコンに予め動作のルールであるプログラムを入力しておくことで、センサが赤色を検知したらモーターを停止させ、青色を検知したらモーターを動かす・・・などを自動的に行わせることができます。

そうした仕組みを「組み込みシステム」と呼んでいます。そう考えると、世の中組み込みシステムだらけなのでは・・・?

その通り、私たちの周りは組み込みシステムだらけなんです。お家の中にあるテレビ、電子レンジ、エアコン、冷蔵庫、湯沸かし器、もちろんパソコンやスマートフォンも。これはほんの一例です。

今日はEE3のクラスが半分ずつにわかれてそれぞれ交流回路と組み込みシステムについて実験を行っていました。